Vieilles bobines de l’anthropologie visuelle

DURÉE DU PROJET

2025

PORTEUR(S) DU PROJET

Baptiste Buob, CNRS (Lesc), Jonathan Larcher, université Paris Nanterre (HAR)

EN COLLABORATION AVEC

HAR / Histoire des arts et des représentations, MSH Mondes, CNRS, LESC, UiT – The Arctic University of Norway (Tromsø)Une archéologie expérimentale

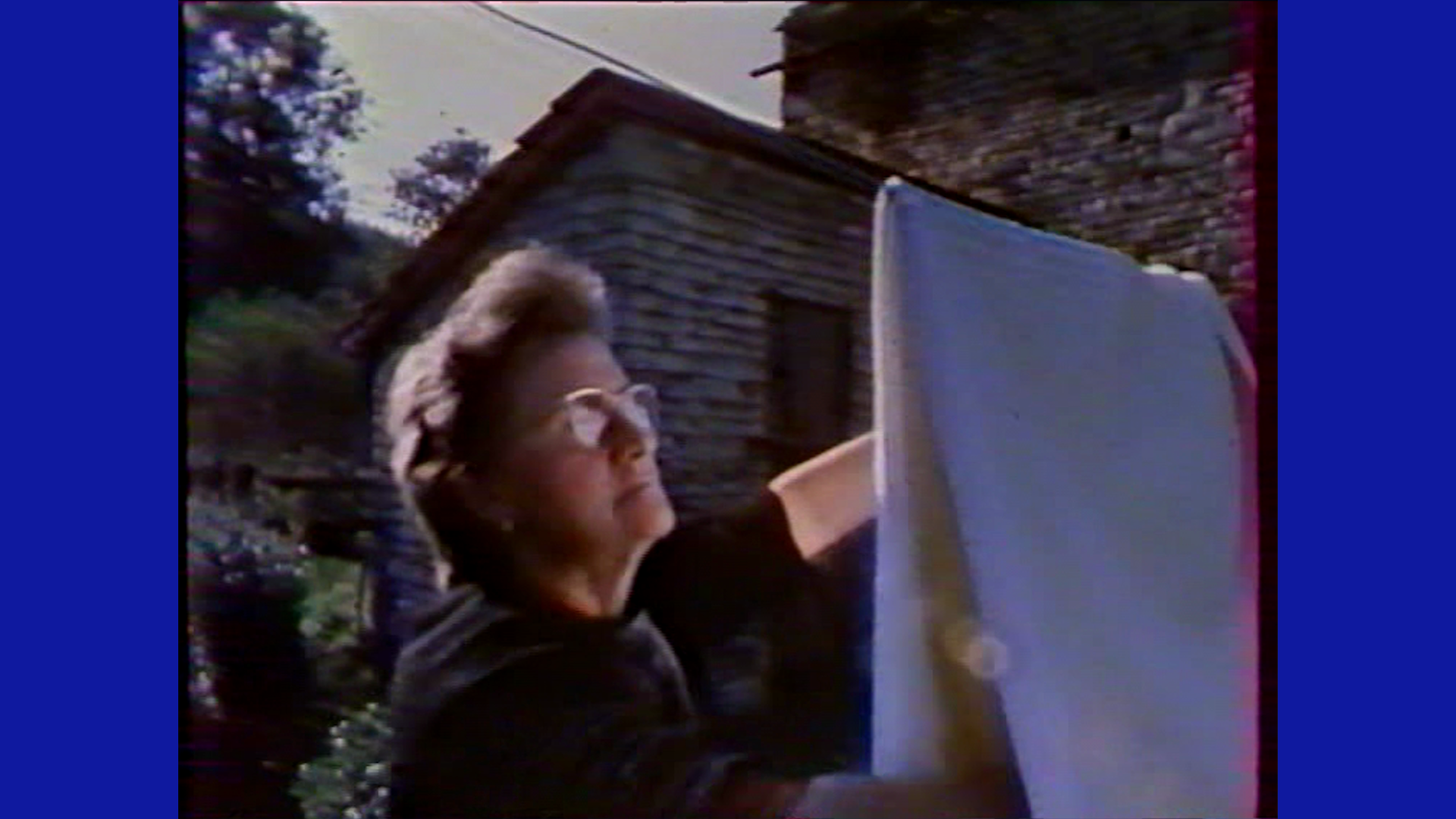

Dans une approche croisant archéologie expérimentale des médias et recherche-création, ce projet propose de revisiter des archives et des « restes » de l’anthropologie visuelle. Il s’agit plus spécifiquement de considérer des corpus d’images et de films, ainsi que des carnets et des outils, de deux chercheuses, l’une française, l’autre danoise, qui ont œuvré, lors d’une période charnière, à l’établissement des fondations de l’anthropologie visuelle européenne. Ce moment, celui de l’arrivée de la vidéo analogique dans les années 1970, correspond à une période d’intense inventivité technique. Ce projet explore une période oubliée par une discipline davantage engagée dans la quête permanente de nouveaux modes d’écriture que dans la revisite de son passé.

Dans les années 1960, l’ethnologue-cinéaste Jean Rouch, figure de premier plan de l’histoire de l’anthropologie visuelle, forme deux étudiantes à la prise de vues cinématographiques au sein du musée de l’Homme : Claudine de France (1937-2023) et Lisbet Holtedahl (née en 1946). Toutes deux vont devenir des actrices importantes de l’anthropologie visuelle. La première, cinéaste et théoricienne, deviendra une cheville ouvrière de réflexions et de formations pionnières dont le master « Cinéma documentaire et anthropologie visuelle » de l’université Paris Nanterre est l’héritier direct. Lisbet Holtedahl mène quant à elle ses premières enquêtes ethnofilmiques au sud-est du Niger avant de s’installer à Tromso, en Norvège en 1971. Là, elle œuvre également à l’institutionnalisation de l’anthropologie visuelle et finit par créer un master, en 1997, au sein de l’université Arctique de Norvège.

Ce projet vise à poser de nouveaux jalons d’une histoire comparative et multi-située de l’anthropologie visuelle en partant de l’étude des « gestes de métier » de ces deux chercheuses – leurs façons de filmer et d’utiliser les images – à partir de l’étude des « restes » de leurs pratiques (films, objets, outils, pratiques).

Une première étape consistera à visionner et numériser les vieilles bobines (celles n’ayant pas fait « film » et ayant pourtant joué un rôle important dans le cheminement intellectuel des chercheuses) avec le soutien du Studio expérimental d’archéologie des médias (Steam), pôle transversal de la MSH Mondes. Dans un second temps, il s’agira de prendre en main les instruments d’enregistrement eux-mêmes (vidéo ¼ pouce, caméra Super 8, enregistreur Nagra) afin de filmer à nouveau des situations proches de celles représentées dans les « vieilles bobines ». Ce travail aboutira à la composition de plusieurs courts métrages.

© Claudine de France, Laveuses (1970)

ÉQUIPE DU PROJET

- Louis Bidou, université Paris Nanterre (Lesc)

- Baptiste Buob, CNRS (Lesc)

- Richard Fraser, UiT – The Arctic university of Norway (à Tromsø)

- Ghislaine Glasson Deschaumes, MSH Mondes et LabEx Les passés dans le présent

- Jérémie Grojnowski, université Paris Nanterre (HAR)

- Lisbet Holtedahl, UiT – The Arctic University of Norway (à Tromsø)

- Damien Mottier, Ecole pratique des Hautes Etudes (IMAF)

- Agathe Nieto, doctorante ArTeC et université Paris Nanterre (HAR)

- Assia Piqueras, cinéaste, université Paris Nanterre (Master CDAV)

- Trond Waage, UiT – The Arctic university of Norway (à Tromsø)