Diane Schuh, Écologies sonores et co-créativités au-delà de l’humain

DURÉE DU PROJET

2025 - 2026

PORTEUR(S) DU PROJET

Diane Schuh

Les crises environnementales et sociales redéfinissent nos manières d’« habiter le monde » (Ingold, 2000 ; Larrère, 2018) et interrogent les limites des modèles de ce que certain·es nomment l’Anthropocène. Parallèlement à ces bouleversements, des pratiques musicales ancrées dans les théories de l’écologie se sont développées (Solomos, 2023). Parmi elles, l’écologie sonore (Schafer, 1994) s’est constituée comme champ, traversé depuis les années 1970 par des déplacements terminologiques — éco-acoustique (Paparrigopoulos, 2024 ; Bruyninckx, 2018), écosophie sonore (Barbanti, 2023) — qui traduisent une volonté de construire un commun critique, relationnel et perceptif de l’écoute. Liée aux outils techniques de la prise de son (Galand, 2012) et de l’informatique musicale (Truax, 2008), la discipline a évolué vers des pratiques intégrant des processus interconnectés et des agentivités distribuées entre êtres humain•es, non-humains organiques et machines. Deux aspects : (1) la décentralisation de l’être humain·e dans la pensée écologique du projet musical et (2) l’implication des non-humains organiques et machines, demandent alors à redéfinir l’écologie sonore contemporaine au sein d’un paradigme de co-créativité, appelant une écologie de la création musicale au-delà de l’être humain•e, c’est-à-dire post-humaniste (Barad, 2007 ; Haraway, 2020).

Son projet de recherche-création propose de penser l’écologie sonore en intégrant l’analyse des technologies qui permettent précisément de composer des interactions au-delà de l’humain. Quelles formes ou morphologies musicales émergent des interactions composées ? Qu’est-ce que ces dispositifs techniques et ces morphologies disent des relations et des écologies musicales contemporaines en train de se produire ?

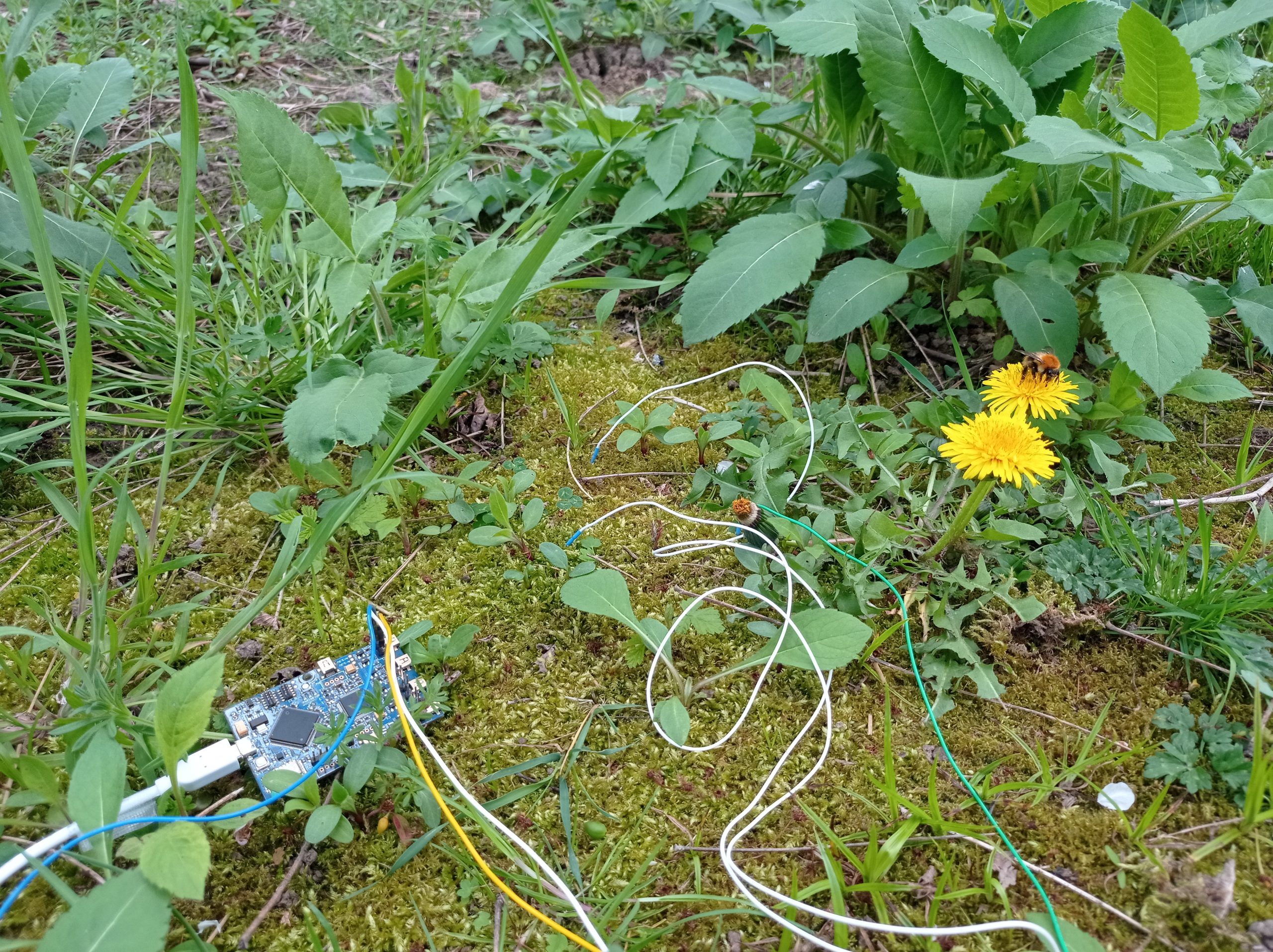

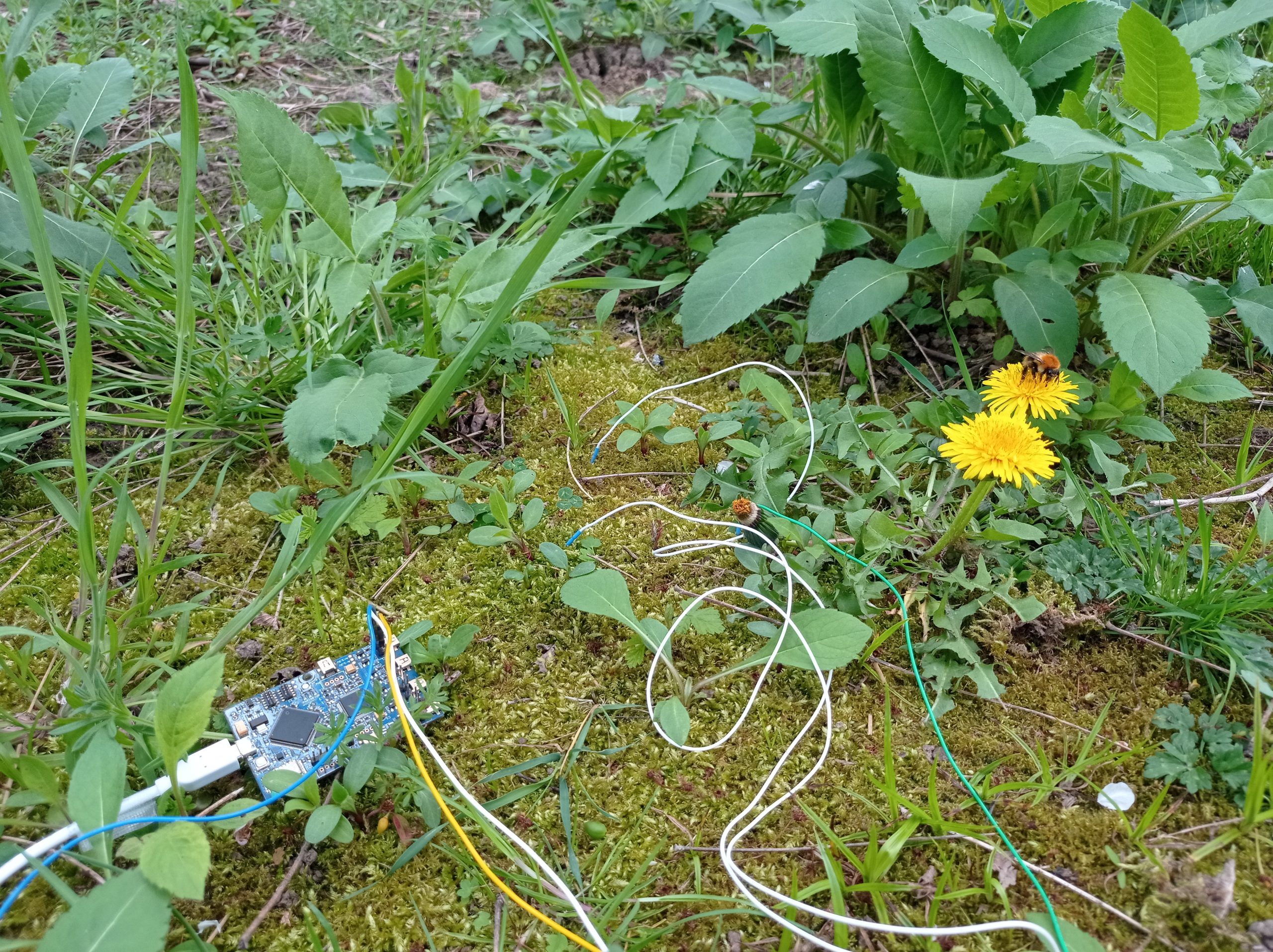

En prenant appui sur les expérimentations menées dans « Mycelium Garden » (Schuh 2023 ; 2024) et SOIL (Schuh & Goutmann 2025), ce projet développera un dispositif d’improvisation in situ impliquant musicien·ne·s, IA et entités organiques, au sein de deux jardins (MSH Paris Nord ; base sous-marine de Saint-Nazaire). En se fondant sur l’analyse des microperformativités (Hauser & Strecker 2020), en convoquant les théories de l’improvisation (Canonne 2010), et les pratiques diffractives de l’IA (Scurto et al. 2021), il s’agira d’explorer les modalités de co-composition au sein de dispositifs hybrides. Une analyse des morphologies sonores générées sera mise en regard d’un corpus d’œuvres récentes et analysées, afin d’en dégager une cartographie critique. Cette recherche interroge ainsi les agentivités performatives des non-humains et propose une écologie sonore entendue comme un espace de négociation entre agents, milieux et technologies.

Diane Schuh est compositrice, chercheuse et paysagiste. Elle est titulaire d’un doctorat en Esthétique, sciences et technologies des arts, spécialité musique (université Paris 8), et d’un Diplôme d’État (D.P.L.G.) de paysagiste-conceptrice (ENSP Versailles). Sa thèse, soutenue au CICM (Centre de recherche en Informatique et Composition Musicale, laboratoire Musidanse), dirigée par Anne Sèdes et codirigée par Alain Bonardi, s’intitule « Symbioses, milieux, jardins en mouvement : ce que le jardinier fait à la musique ». Elle y étudiait des manières de « faire-jardin » par l’écoute et la composition musicale.

Ses travaux portent sur une écologie sonore interrogeant les co-créativités au-delà de l’humain. Elle explore les formes d’agentivité distribuée dans des dispositifs d’écoute, d’improvisation et de composition avec des non-humains, dans une pratique transdisciplinaire de la recherche-création qui hybride les méthodologies issues du paysagisme, de la musicologie, et une approche critique des technologies.

Lauréate en 2023 de l’appel à projet ArTeC pour « Mycelium Garden » et de la MSH Paris Nord pour LICHENS, elle conduit également en 2025 les projets SOIL (co-porté avec Paul Goutmann, John Popham et Pala Garcia, soutenu par la MSHPN et la Fondation Albertine) et « Écoute au jardin », en partenariat avec La Maison de l’Autisme (soutenu par Plaine Commun et la MSH Paris Nord).

ÉQUIPE DU PROJET

Projet réalisé au CICM/Musidanse/université Paris 8 sous la tutelle d’Alain Bonardi et à APM/IRCAM sous la cotutelle de Clément Canonne, et bénéficiant d’une résidence de création au CNCM Athénor de Saint-Nazaire.