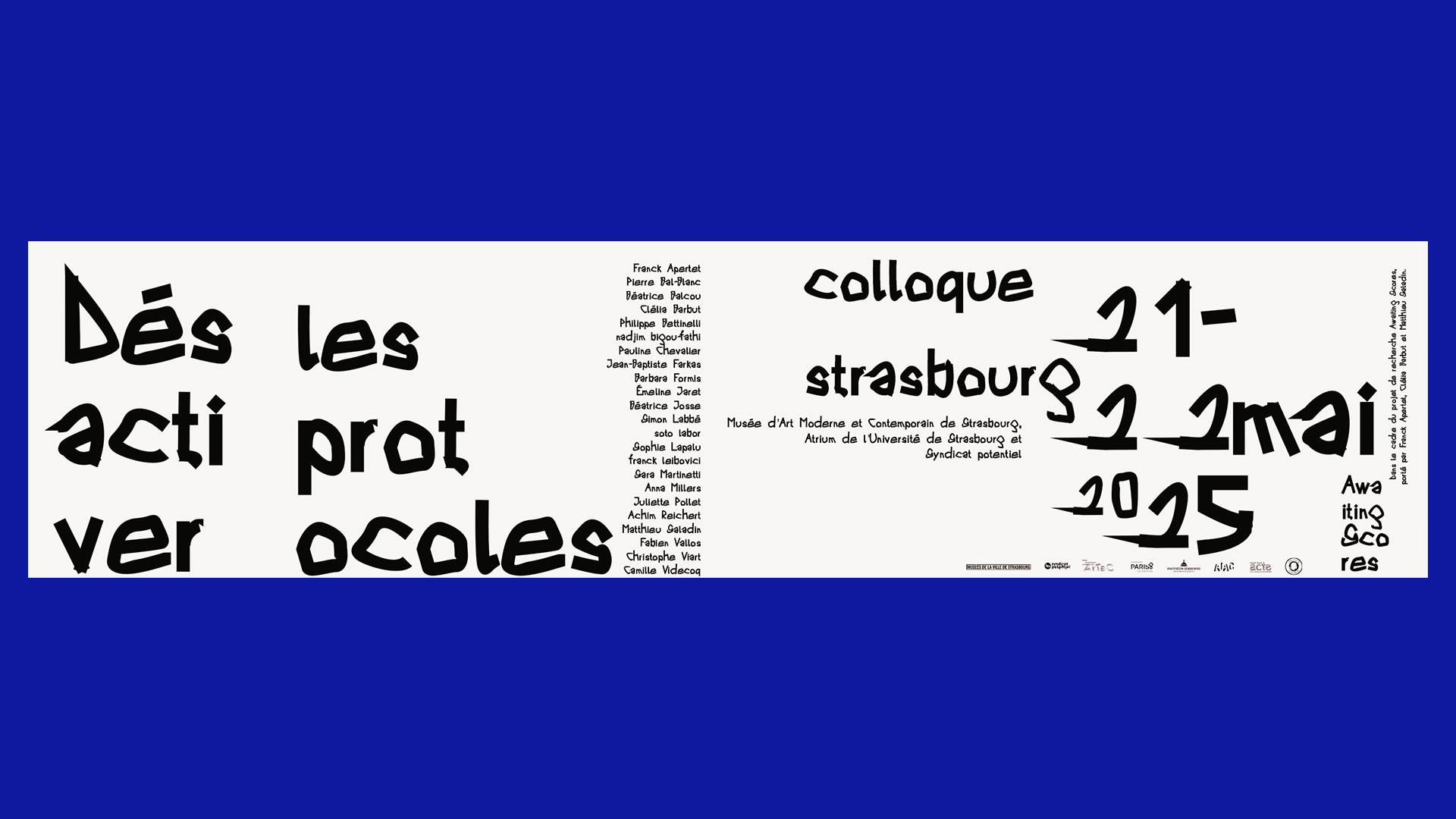

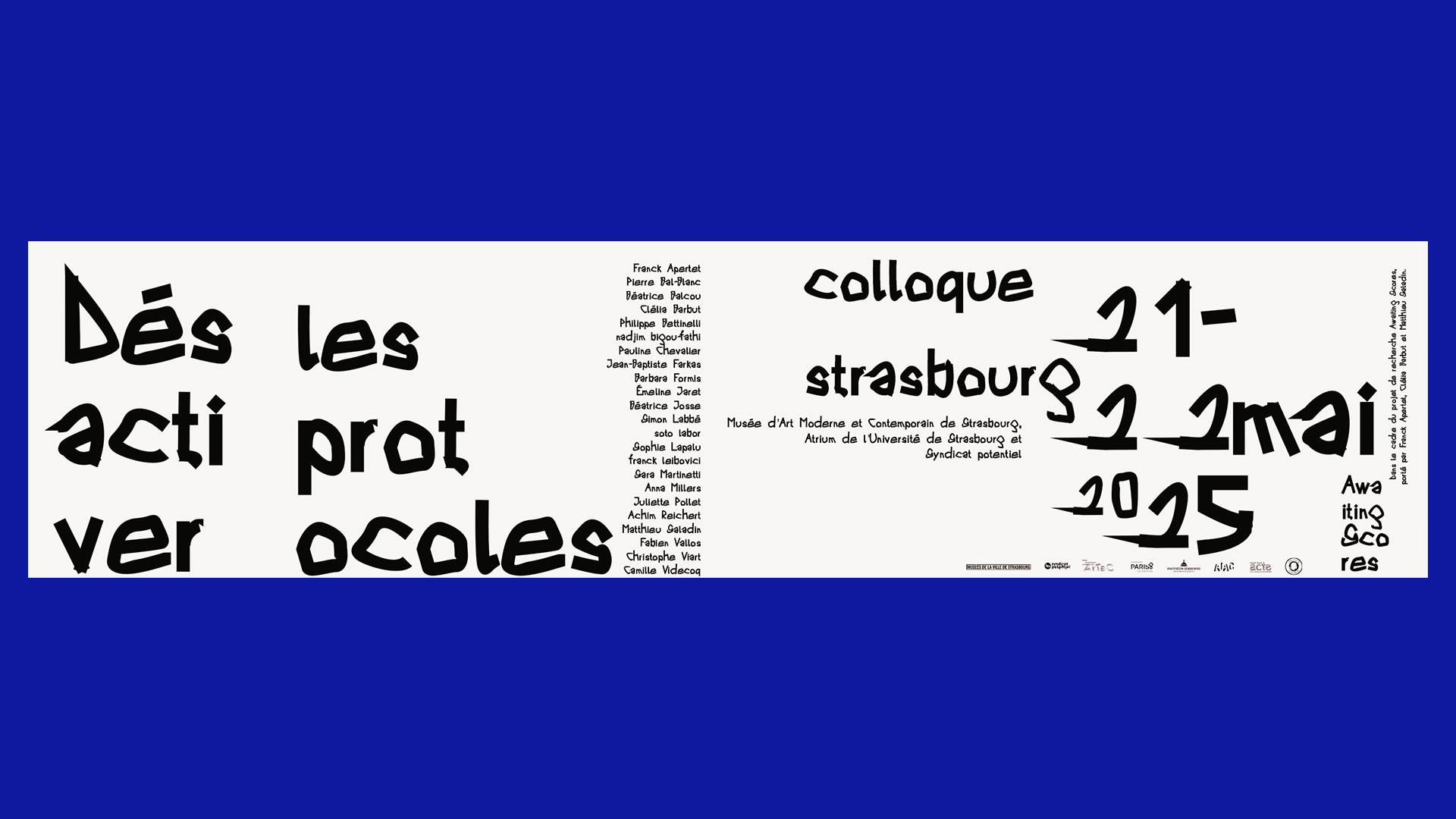

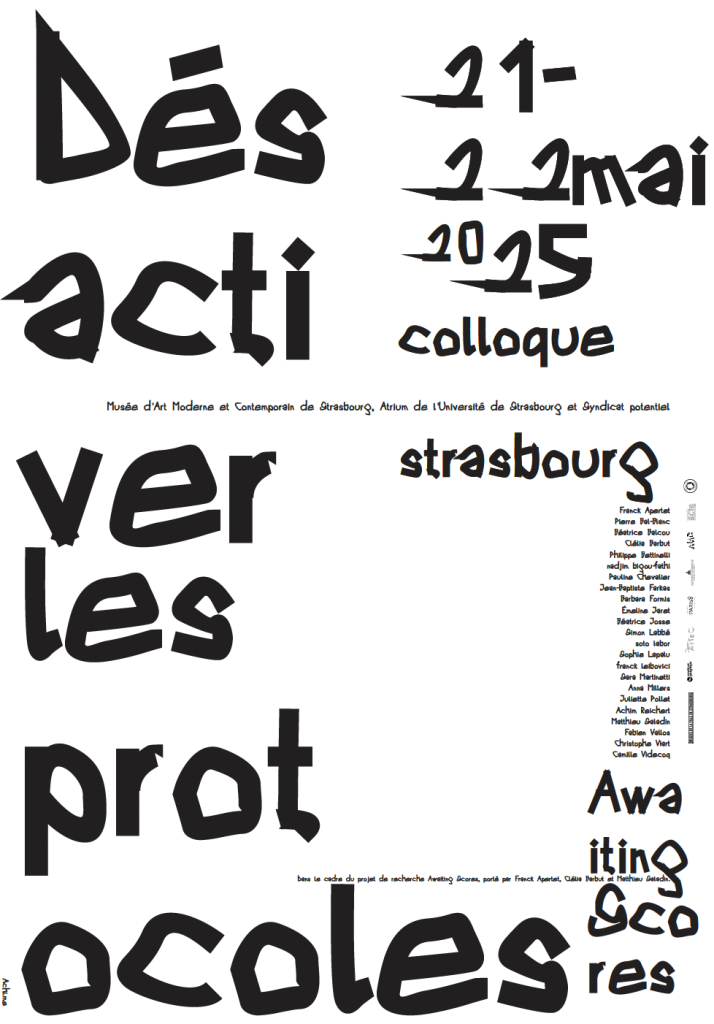

Désactiver les protocoles, colloque

Date

21/05/2025 - 22/05/2025

Lieu

Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg 1 Pl. Hans-Jean-Arp, 67000 Strasbourg

Infos pratiques

entrée libre dans la limite des places disponibles

Le colloque Désactiver les protocoles se tient au Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS) le 21 et 22 mai, en conclusion de l’exposition Mode d’emploi. Suivre les instructions de l’artiste . Il s’inscrit dans le cadre du projet de recherche Awaiting Scores, porté par Franck Apertet, Clélia Barbut et Matthieu Saladin.

À partir des années 1950, partitions graphiques, instructions et autres modes d’emploi se propagent dans les pratiques artistiques, mettant en crise l’écriture solfégique dans les musiques expérimentales, inventoriant les gestes du quotidien dans la danse postmoderne, ou accompagnant le linguistic turn dans les arts visuels. La forme du protocole participe par ailleurs des liens entre performance et mouvements politiques, à l’instar de la place qu’elle occupe dans les actions directes d’Act Up à la fin des années 1980. En tant qu’objet transversal à nombre de pratiques, la partition et ses formes afférentes du protocole et du script peuvent apparaître rétrospectivement comme le médium paradigmatique du décloisonnement des disciplines et de l’effrangement des arts, compris comme préalables à un renouement des liens entre l’art et la vie.

Depuis la fin des années 1990, ce phénomène influence une transformation des pratiques institutionnelles dans le champ de l’art contemporain : les musées, les collections et les différents fonds acquièrent des œuvres protocolaires et se dotent de moyens pour les conserver. Les institutions se voient poussées à concevoir des méthodes de conservation appropriées pour ces œuvres, dont la pérennité réside dans la possibilité d’être réactivées.

Le colloque Désactiver les protocoles souhaite problématiser les rapports que l’activation d’une œuvre inaugure dans l’expérience esthétique et les processus de création, en particulier au regard de l’interprétation et de l’appropriation individuelle et collective susceptibles d’y poindre. Il s’intéresse aux possibles et aux promesses de ces objets, dans l’exploration et la remise en cause de logiques culturelles, économiques et comportementales normatives. Depuis l’ambition inclusive des musiques expérimentales post-cagiennes, jusqu’aux usages militants du protocole, il s’agit d’étudier et d’expérimenter les potentialités critiques des protocoles d’artistes concernant les processus de subjectivation à l’œuvre dans la médiation d’une action, le statut de l’auctorialité dans les pratiques artistiques collaboratives, ou encore les ressorts de l’action collective.

Ces deux journées sont plus spécifiquement l’occasion d’interroger les rapports que les œuvres dites à protocoles entretiennent avec le concept d’action, qu’elle soit individuelle ou collective. Si une partition ou un protocole d’artiste semble impliquer une activation pour se réaliser, quelle problématisation de l’agir et de la mise en œuvre elle-même est-il susceptible de proposer ? Et plus largement, en quoi cette activation peut-elle renouveler nos rapports quotidiens au faire et au geste ? Pour autant, ces propositions artistiques sont elles-mêmes prises dans des opérations, symboliques, institutionnelles, économiques et politiques, qui les contraignent et complexifient leur puissance d’agir. Il s’agira ici de considérer le potentiel de désactivation des protocoles d’artistes, mais aussi, en retour, la fragilité de la forme protocolaire et son propre risque de désactivation.

Le colloque s’articule autour des thématiques suivantes : l’écriture des protocoles ; les protocoles d’artistes et la désactivation des habitus ; l’institutionnalisation des pratiques protocolaires.

Adoptant une forme réflexive, ce colloque sera lui-même protocolaire, mêlant interventions d’artistes et de théoricien·nes. Les contributions seront régies par des protocoles proposés aux intervenant·es qui le souhaitent. Ils viseront à mettre en scène et à problématiser la forme de la conférence et la prise de parole qu’elle représente.

21 MAI – Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg

10h – Accueil

10h30-12h – Visite de l’exposition Mode d’emploi par Philippe Bettinelli et Anna Millers

12h15-13h30 – Pause déjeuner

13h30 – Franck Apertet, Clélia Barbut, Matthieu Saladin, Introduction du colloque

14h – Panel 1 : l’écriture des protocoles

Modération : Simon Labbé

14h-14h45 – franck leibovici, la vie ordinaire des œuvres à protocoles

14h45-15h30 – Sara Martinetti, Réinventer la Biennale de Paris de 1971 par un protocole, la proposition de cinq critiques

15h30-16h15 – Pauline Chevalier, Notations, partitions, brouillons, protocoles : formes de l’intention et opérabilité critique du document

16h15-17h – Camille Videcoq, La revue Phylactère, pratiques d’une méthodologie queer

17h15 – Départ musée

Atrium université de Strasbourg

18h – Pierre Bal-Blanc, Open Reel, séance de projections

Syndicat Potentiel

20h30 – Fabien Vallos, Sumposion, banquet

22 MAI – Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg

9h – Panel 2 : les protocoles d’artistes et la désactivation des habitus

Modération : Christophe Viart

9h-9h45 : Sophie Lapalu, Get Down and Party together : les “Funk Lessons” d’Adrian Piper

9h45-10h30 : Barbara Formis, Les protocoles gestuels comme laboratoire de désidentification : les cas de Écosphère et Corpus vivant

10h30-11h15 : les gens d’Uterpan (Franck Apertet), Mode d’emploi

11h15-12h : Jean-Baptiste Farkas, Fouetter le protocole

12h15-13h15 – Pause déjeuner

13h15 – Panel 3 : protocoles et pratiques institutionnelles Modération : Clélia Barbut

13h15-14h – Béatrice Balcou, Cérémonies sans titre

14h-14h45 – Émeline Jaret, Travail et service artistique : le protocole comme outil d’une critique institutionnelle depuis 1987

15h – Table-ronde avec Philippe Bettinelli, Béatrice Josse, Anna Millers, Juliette Pollet

17h – nadjim bigou fathi & soto labor, Frsh (recherche d’un objet dans une poche), performance

Organisation et comité scientifique

Franck Apertet (AIAC, université Paris 8), Clélia Barbut (AIAC, université Paris 8), Philippe Bettinelli (MNAM), Barbara Formis (Institut ACTE, université Paris 1), Simon Labbé (Institut ACTE, université Paris 1), Anna Millers (MUCEM) Matthieu Saladin (Institut ACTE, université Paris 1), Christophe Viart (Institut ACTE, université Paris 1).

Création graphique : Achim Reichert

Projet soutenu par ArTeC, le laboratoire AIAC (université Paris 8) et l’Institut ACTE (université Paris 1).