À la mesure des mots, journée d’étude

Date

14/05/2025

Lieu

salle gradinée – site Campus Condorcet, bâtiment EHESS

La langue à l’épreuve du pouvoir et de la destruction, avant, pendant et après les Khmers rouges

Il y a cinquante ans, les maquisards khmers rouges prenaient Phnom Penh, la capitale du Cambodge, marquant le début de l’une des plus grandes exterminations de masse du XXe siècle. Dès leur arrivée, les hommes de Pol Pot ont entrepris de vider toutes les villes par des déportations massives et meurtrières. Soumis à des travaux forcés, à la famine et à des massacres, les membres du « Peuple nouveau » – surnommé aussi les « 17 avril » – mourront en grand nombre.

La révolution des Khmers rouges se voulait plus rapide et plus efficace que toutes les autres dans le monde, elle conduisit à la mort de près de deux millions de personnes, soit un quart de la population. Au nom de l’édification d’une nouvelle société, les Khmers rouges ont tenté de couper une grande partie des racines multiséculaires de la culture cambodgienne, ont interdit les pratiques religieuses, ont vidé les hôpitaux, les pagodes, les écoles, les marchés. Ils ont déployé un tentaculaire système répressif, et contraint la population à des séances d’endoctrinement. Par la collectivisation à marche forcée et le renversement des normes, ils ont bouleversé la société au point que les effets sont encore perceptibles aujourd’hui, notamment dans la manière d’évoquer cette période.

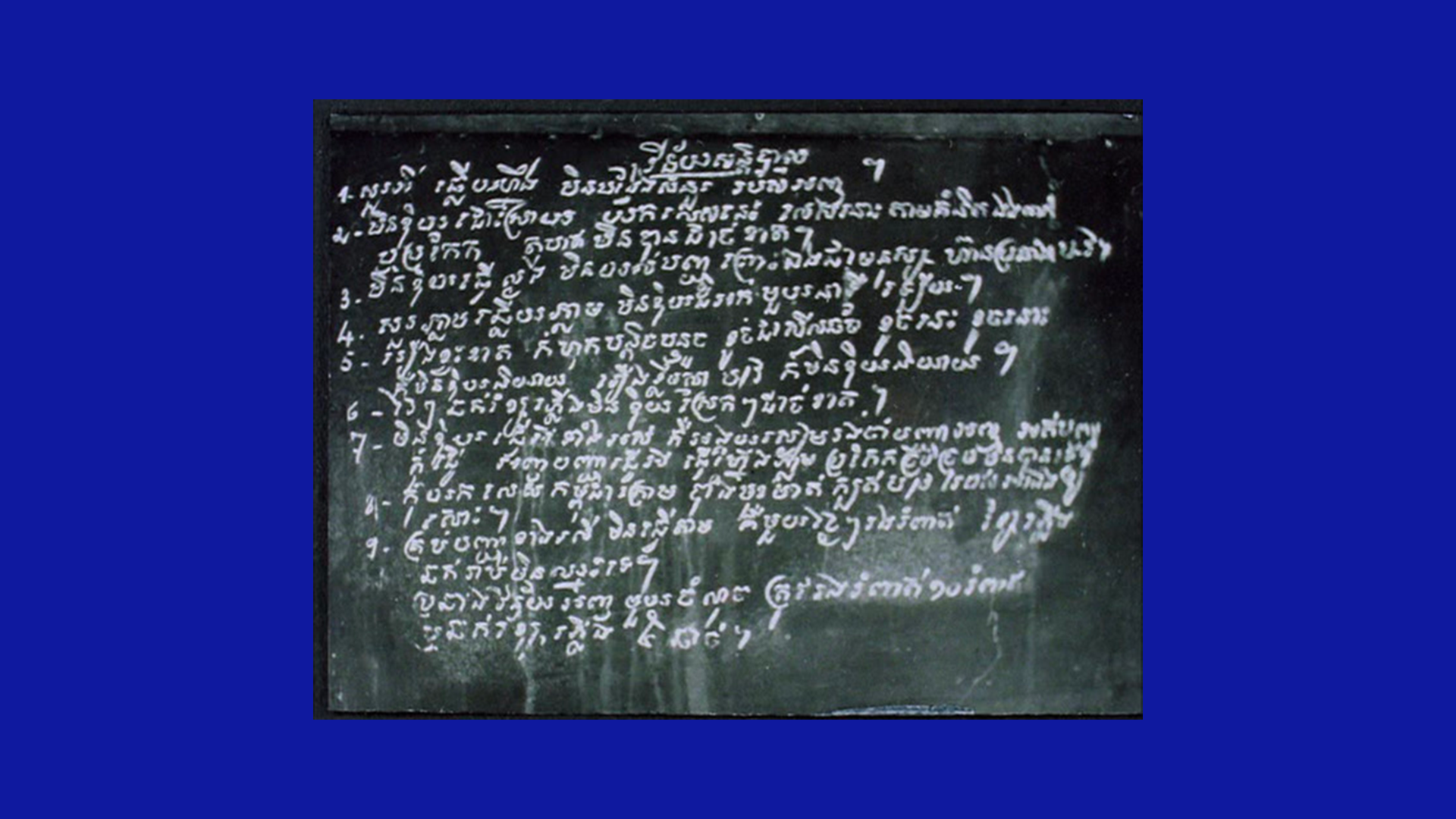

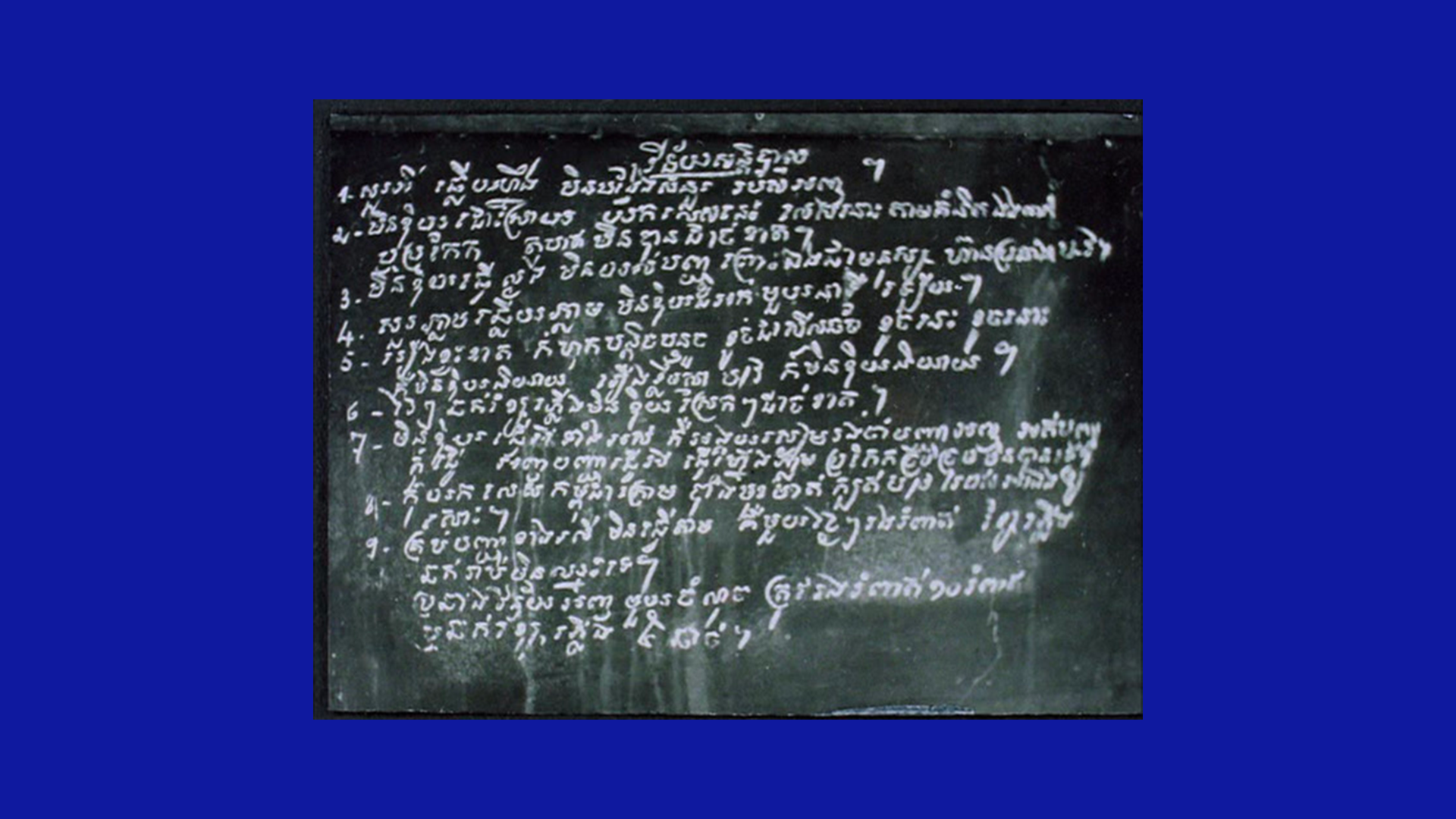

La langue khmère, mise au service de cette dévastatrice entreprise révolutionnaire, a connu des changements profonds. Les injonctions à la violence se sont multipliées, par exemple dans l’usage de mots guerriers comme samrok, « enfoncer », qui entend briser l’ennemi de la révolution de manière littérale, en portant atteinte jusque dans sa chair. Le terme kamtech qu’on retrouve sur les listes d’exécution des prisonniers de S-21, centre de mise à mort installé au cœur de Phnom Penh, ne signifie pas seulement détruire mais réduire en poussière.

Quelles sont les résonances aujourd’hui d’un mot comme Angkar (« organisation »), désignant alors l’autorité omnisciente émanant du parti communiste du Kampuchea et qualifiant aujourd’hui les organismes de type associatif ? Qu’advient-il de l’imaginaire de terreur et de toute puissance qu’il dégageait ? De même, avant le régime de Pol Pot, comment l’« ennemi » était-il désigné ? Comment des mots se chargent-ils d’une dimension destructrice ?

Cette journée d’étude a pour ambition d’explorer sur un temps long les transformations de la langue avant, pendant et après la période khmère rouge. L’analyse de certains termes dans différents régimes politiques permettra d’examiner les systèmes de représentation, les constructions idéologiques mais aussi les pratiques auxquelles ils renvoyaient.

Le programme s’organisera selon deux axes, le premier se concentrera sur l’articulation entre langue et pouvoir et ses conséquences sociales, de la période coloniale à celle du Kampuchéa démocratique, en passant par les cinq années de la République khmère. Le second axe s’intéressera aux modes de ré-appropriation de la langue après la fin du régime khmer rouge. Pour analyser la langue khmère et son évolution, plusieurs disciplines comme l’anthropologie, l’histoire, la linguistique et les arts seront privilégiées.

Programme de la journée

9h – 9h30 – Accueil et ouverture

9h30 – 10h15 – « “Les maîtres de la force” : puissance du patronage et pouvoir des clientèles dans le Cambodge du 19e-20e siècle »

Marie Aberdam, maîtresse de conférences en histoire (CASE, EHESS)

10h15 – 11h – « De quoi la République khmère est-elle le nom ? Langue, bureaucratie performative, et le “devenir-Etat” du régime de Lon Nol »

Stéphanie Benzaquen-Gautier, historienne, chercheuse associée à l’International Institute for Asian Studies (IIAS, Leiden)

11h – 11h15 – Pause

11h15 – 12h – « Quand les bourreaux khmers rouges “font de la politique” : la langue mise au service de la violence et de l’effacement »

Anne-Laure Porée, postdoctorante en anthropologie (CESPRA, EHESS)

12h – 12h45 – « De “l’inexprimable dans l’exprimé” : quand les silences des témoins racontent des formes de vie dans le Cambodge des années 1975 à 1979 »

Sarah Privat-Lozé, doctorante en anthropologie (CESPRA, EHESS)

13h – 14h – Déjeuner

14h15 – 15h – « La profanation de la mort dans les rites et la langue dans le cinéma de Rithy Panh »

Soko Phay, professeure en histoire et théorie de l’art (en délégation CNRS au CRAL, EHESS)

15h – 15h45 – « Faire au lieu de dire : réparer le monde rituellement après le régime khmer rouge »

Anne Yvonne Guillou, anthropologue, directrice de recherche au CNRS (LESC, université Paris Nanterre)

15h45 – 16h – Pause

16h15 – 17h45 – Table ronde « Les mots et leur résonance d’aujourd’hui » animée par Michel Antelme, professeur en études khmères (CERLOM, Inalco)

organisation : Soko Phay, professeure en histoire et théorie de l’art (en délégation CNRS au CRAL, EHESS) et Anne-Laure Porée, postdoctorante en anthropologie (CESPRA, EHESS)

Avec Jean-Baptiste Phou, auteur et metteur en scène ; Sreng Soksereyvathnea, doctorante en littérature (PLIDAM, Inalco) ; Augustin Debsi, doctorant en géopolitique (IFG Lab, université Paris 8) ; Kuoy Kolboth, étudiant en Licence parcours Accès Santé / khmer (Inalco).

18h00 – Clôture

© Règlement affiché à S-21 intitulé “Discipline du santebal“, filmé par les réalisateurs est-allemands Walter Heynowski et Gerhard Scheumann dans Die Angkar (1981). Copyright : H&S